Der ND-Feuilleton-Chef und ehemalige Hanauer Schüler Jürgen Amendt, früher zeitweilig auch Mal für die Neue Hanauer Zeitung (nhz) schreibend, hat in der Tageszeitung „neues deutschland“ unter dem Titel

„Am Ende der Straße steht ein Haus / Wie Karl Marx im hessischen Hanau zu Ehren kam“

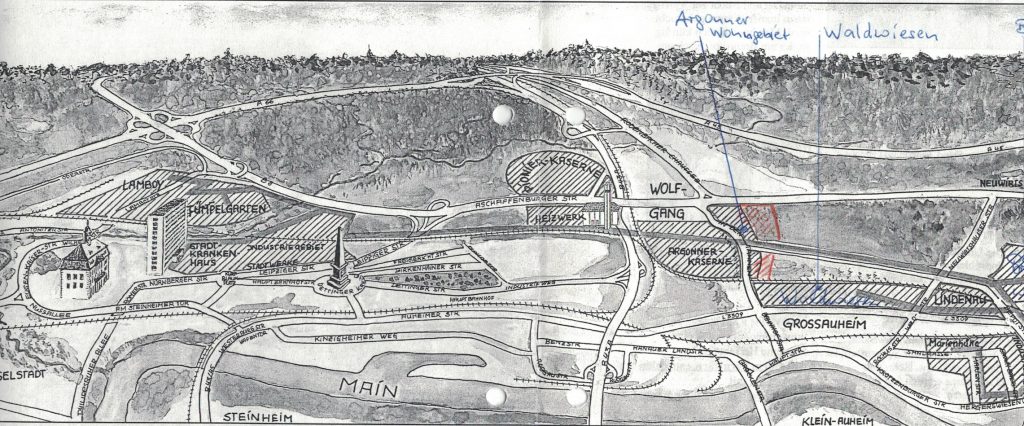

einen lesenswerten und die Lage im Hanauer „Brennpunkt-Viertel“ Lamboy stimmungsmäßig angemessen wiedergebenden Artikel geschrieben. Zu vergleichen ist das Viertel mit Bremen-Tenever, mit dem Frankfurter Ben-Gurion-Ring und anderen Ghettos. Nur ist es etwas kleiner und Hanau hat nach Abzug der US-Army kaum noch 100.000 Einwohner. Vorab nur ganz schnell: die Karl-Marx-Straße war nach Berichten der Viertel-Ältesten schon immer die stadteinwärts linksabbiegende Straße, die stadtauswärts linksabbiegende war schon immer die Friedrich-Engels-Straße natürlich mit Unterbrechung von 1933 bis 1945. Oder doch nicht? Einige Zeitzeugen, die mittlerweile auf dem Hauptfriedhof zuhause sind, sagten mir, die beiden Straßen hießen erst nach 1945 so. Auch vor 1933 hätte die Reichswehr rund um die Kasernen solche Straßennamen nicht zugelassen, Weimar hin, Weimar her, aber nach der Kapitulation seien die beiden Straßen nach Marx und Engels benannt worden.-Und dann war da noch eine Straße, die 1945 umgetauft wurde … aber dazu weiter unten.

Die freiwerdenden Kasernen-Areale werden zu Höchstpreisen vermarktet, (obwohl die Stadt in der FRAPORT-Einflugschneise liegt und demnächst das nächste Atom-Müll-Zwischenlager kriegt). Die alten Arbeiterviertel werden entvölkert wie Friedrichshain, Kreuzberg, Prenzlauer Berg und Co… Die Innenstadt nicht minder.. Französische Allee, das Westcaree alles aufgepimpt, wie schee!!! Nur die Leute sind weg. So, wie die Platanen am Freiheitsplatz: hier gibt es nur noch Freiheit für den Kommerz.

Damit auch Hanauer und andere Mitmenschen, die noch keinen Zugang zum virtuellen ND haben, auch noch kein ND-Abo, habe ich mir die Freiheit herausgenommen, den Artikel von Jürgen Amendt am Ende dieses offenen Briefes an ihn raubabzudrucken. Sonst kann man ja die Kritik nicht verstehen. Und die ND-Leute können sicher sein: bei den aktuellen Abrufzahlen dieses „Portals“, das eher eine Hüttentüre ist, ist das schon mehr eine Abo-Werbung für dieses notleidende linkssozialdemokratische Blatt. (HaBE innerhalb von nicht Mal 5 Jahren über 700.000 Besucher und 1,9 Millionen Artikel-Abrufe)

Lieber Jürgen,

mit Vergnügen habe ich den Hanau-Artikel gelesen, den mir Barlow aus Bremen geschickt hat, weil er weiß, dass ich im Hanauer „Klein Tenever“ -wie er das nennt – seit 1974 gearbeitet habe und dort als „Dede“ und über 20 Jahre als heimlicher Lamboy-Tümpelgarten-Volks(Bürger-)meister galt.

Zu meiner Artikel-Kritik komme ich nach den folgenden 3 Absätzen

Ich war hier Nachbarschaftshelfer, Resozialisierungsbegleiter, Streetworker, Jugend- und Kinderarbeiter, Familienhelfer, Sozial- und Arbeitsrechtsberater Geschichtenerzähler, Liedermacher, Kinderbuchschreiber, Nachhilfe-, Deutsch für Spätaussiedler und Flüchtlinge-Lehrer, Musiklehrer, Religionskunde-Lehrer, Chorleiter, Zirkus-Lehrer für „beruflich Reisende“, … und das meiste davon nebenberuflich und ehrenamtlich.

Zuletzt waren bei mir 2006 die Enkel meiner Nachhilfeschüler, der Resozialisierungs- und Sozialamts-, Arbeitsamts-, Amts-& Landgerichts-, Knast- & Bordell-, US-Army-Vergewaltigungs- und anderer Liegenschafts-, Jugend- und sonstiger Amtsopfer von 1974 im legendären Kinderchor „Lamboy-Kids“, wo sie die Hymnen des Viertels interkulturell, interreligiös und richtig unterschichtig prollig schrieben, vertonten und sangen und spielten.

So wie auch die im Lamboy entstandenen Kinder- & Jugend-Romane, die die Kids mit mir zusammen geschrieben und erzählt haben. Auch als Rache an Peter Härtling, der mir & den Kids immer versprochen hatte, sein „Ben liebt Anna“ bei uns zu lesen, Stattdessen schickte er zwei Postkarten. Da haben wir halt selbst die Geschichten erzählt und geschrieben: „93 Stickers für Giovanna“, „Enrico schreibt keine Liebesbriefe“ als open-end-Romane, die von Lesung zu Lesung von den Kindern weitererzählt, gemalt, gespielt werden/wurden.

Diese Kinder- & Jugendgeschichten habe ich mehrmals in Offenbach in der Waldschule Tempelsee, in Maintal im Einstein-Gymnasium, in der Aschaffenburger Maria-Ward-Schule, in Gründau in der Grundschule am Hofgut, in Eichen, Nidderau-Windecken, Hirzenhain, in der Tümpelgartenschule, im Nachbarschaftshaus Lamboy-Tümpelgarten, in der Moschee im Lamboy, im katholischen Kindergarten, in verschiedenen Büchereien, in einem Mehrgenerationenhaus in FFM, in der Stadtbücherei, in Jugendzentren in FFM, im Haus der Jugend, bei radio X, in meiner Ringvorlesung zur interkulturellen Pädagogik an der Uni-Görlitz, beim attac-Theaterfestival in Halle und bei der attac-Sommerakademie in Marburg, bei der ÖGB-KriLIt-Buchmesse in Wien und auf der Burg Waldeck gelesen… in Lateinamerika im Rahmen des Deutschunterrichts an Grundschulen in Havanna (während der Buchmesse 2006), Santa Clara, Trinidad, Cien Fuegos, in Costa Rica in Grundschulen in Finca Sonador, San Isidro und in Nicaragua in Ometepe und Granada.

Im Artikel verwechselst Du die Karl-Marx- mit der Friedrich-Engels-Straße. Macht aber wenig aus, weil wahrscheinlich die ND-Abonnentinnen-Zahl in Hanau recht überschaubar ist. Und sonst interessiert das eh niemand.

Das Haus am Ende der Friedrich-Engels-Straße, steht am Anfang der Donau-Straße, die aber so wenig wie die Ruhr, die Amöne, die Oder oder andere Fluss-Straßen zu diesen Flüssen führen (manchmal aber so viel Wasser, wenn die Kinzig über die Ufer tritt und die Kinder in den „Asylbewerber-Unterkünften“ in der Donau Straße in ihrer eigenen Scheiße ertrinken. (wochenlang haben die Flüchtlinge dann in der Turnhalle der Gebeschus-Schule mit ihren Familien ausharren müssen, bis die scheiße beseitigt war. Hülya, die kurdische 1.Klässlerin hat damals rund 5 Kleinstkinder vor dem Ertrinken gerettet. Keine zwei jahre später wurde sie abgeschoben)) so wie Rehema. auch, die hier zwei Kinderlieder aus dem Grenzgebiet zwischen Ruanda-Burundi und Uganda singt, wo ihre Eltern erschssen wurden:

Das Haus am Ende der Engels wurde später mit den Vertriebenen aus der „berüchtigten“ Aschaffenburger Straße belegt, die komplett abgerissen und mit Wohnungen für das obere Einkommenssegment bebaut wurde. Ein „Schicksal“, das für die Engels-Straße , die Dartforder Straße dann auch „eintrat“, so dass die Leute die Mieten nicht mehr bezahlen konnten …

Diese Seite der Lamboy-Straße war auch ein Häns’je Weiß-Quartier, auch eines der Bambergers, auch der Wintersteins und der Reinhardt-Sippe (zwei Großneffen von Django Reinhardt waren bei mir im Lamboy-Kids-Chor, nachdem ich durch die Einführung von Django Reinhardt im Unterricht den „underdog“-Status der Sinti und Roma anheben konnte. Frau Reinhardt kam in die Schule und fragte mich, woher ich ihren Onkel kenne. In der Sippe haben die Frauen das Sagen und die Männer dürfen nur draußen den Dicken markieren.

Da ich jahrelang auch Lehrer für „beruflich reisende“ war, wie das im hessischen Amtschinesisch heißt, kam ich auch in die Sippen, in die Wohnwägen, auf die Stellplätze. Ich bekam die Geschichte der NS-Verfolgungen und der Nachkriegsverfolgungen erzählt, und warum die Sinti- und Roma-Kinder nicht in die Schulpsychologische Beratung im (Ex-)Schulamt (dem ehemaligen Polizeirevier Marienstraße) gelassen wurden: „Die schicken unsre Kinner sounso in die Dummschul. Da hawwe se uns die Schädel vermesse un die Kinner ausgelese: arisierbar oder ins gas. Mir warn immer mit de Judde zusamme, Des mergste schunn an de Name, Weiß, Adler, Bamberger, Hamburger, Nürnberger un so!“ Ihr seid doch katholisch! „Un, des meschd nix. Mir hawwe immer geheiert., Mol sinns Judde worn, e onners Mol Katholische.“

Es könnte sein, dass Du die Oma weiß mit der Oma Schlüssler verwechselst. Die hatte nämlich in der Karl-Marx-Straße das Kommando, im Lückhardt-Dorf und den dahinterliegenden Straßen mit den sozialdemokratischen Führungsnahmen wie Paul-Ehrlich und Co. Und in der sogenannten „Berliner Straße“, die niemals nach Berlin führte.

Die Zwangssiedlung für „Fahrende“ war weder in der Friedrich-Engels- noch in der Karl-Marx-Straße, sondern „dribbdebahn“ hinterm Hanauer „Monte Scherbolino“ (dessen Original-Name mir gerade nicht mehr einfällt, hier wurden nach dem Krieg die Trümmer der Innenstadt aufgetürmt und es gab freie Sicht bis Erlensee und den Nazi-Ami-Fliegerhorst).

Hier gab es schwere Auseinandersetzungen mit den benachbarten SchülerINNEn und LehrerINNEn der ausgelagerten neu errichteten „Hohen Landesschule“ (in die Alte wurde die Psychiatrie gezwängt). Das ging nicht gut: die höheren Söhne und Töchter immer diesem schlimmen Plebs ausgesetzt!.

Der Platz wurde gegen heftigen Widerstand dann doch geschlossen und alle Fahrenden auf eine festen Platz (mit Sanitäreinrichtungen und einem kleine Versammlungsraum) vor der neuen „August-Schärttner-Halle“ umgesiedelt. Die Verbindung zur Friedrich-Engels-Straße war durch die Güter- & ÖPNV-Bahntrasse vom Nordbahnhof Richtung Friedberg für Kinder, Fahrradfahrer aber auch für die PKWs ziemlich riskant und kaum ausgeschildert.-. Und ohne Bahnschranke. da wurde schon Mal das eine oder andere Kind auch ohne Suizid-Absicht totgefahren .

Die Oma Schlüssler hatte für die Sippe jährliche Hauptversammlungen im großen Saal des „Deutschen Hauses“ im Lückhardt-Dorf an der Lamboy-Straße. Zur Sippe gehörten ursprünglich aus die Zuhälter, die von der Wilhelmsbrücke bis zur Tulpendach-Tankstelle an der Oderstraße/B8/40 die Bordelle betrieben und kontrollierten und die Mädels schützten. An dieser Schutztruppe war die gesamt Schlüssler-Gang beteiligt: vom berühmt-berüchtigten-ständig besoffenen gottbegnadeten Bill Healy-Elvis-Imitator und Gitarristen bis hin zum späteren Auf- und Aussteiger, dem „Brückennest“ Betreiber und zu jenem, der bei Peter Zingler im Knast in der Schreibwerkstatt versuchte, das Schreiben zu lernen und sich am Wilhelmsbrücken-Kiosk in der underdog-sozialamts-Warteschlange zu Tode soff: Dieter Schlüssler, eine für die alte Sippe dann doch zu schwache Seele von Mensch. Ob er das Matriarchat seiner Uroma nicht ausgehalten hat? Mir konnte er es nicht mehr sagen. Bis zum Ende des jährlichen Bürgerfestes im Park des Schlosses Philipps-Ruhe hatten meine Freunde aus der Schlüssler-Sippe alle Festzelte unter ihrer Kontrolle, Fest im Griff.

Die bange Frage nach dem Gelingen des Bürgerfestes war damals immer eine Schlüssler-Frage:

Wenn der letzte Schlüssler-Kommander sich als Erstes die Faust am ersten Biertisch blutig schlug, dann sein Glasauge herausnahm, sich die Augenhöhle blutig schmierte, auf den Tisch stieg und das Glasauge in die Höhe hielt und in das Hauptzelt brüllte: “Ich hab euch alle im Auge!“, war jeder Widerstand gebrochen und auch die Polizei traute sich nicht mehr, sich dort einzumischen … Die Rache kam dann meistens danach in Einzelhaft in der Marienstraße, in jenen Zellen im Fronhof, wo nicht erst ab 1933 Zigeuner, Kommunisten, Juden und andere Untermenschen gefoltert wurden: Noch in den 70ern war es das ständige Sprichwort: „Aus Dir mach ich Zigeunerschnitzel!“. Der das so sagte, ein junger Polizeimeister mit dem unauffälligen Namen Müller, machte auch Jagd auf mich und andere haneur Kommunisten. Auch das war der Grund dafür – nicht nur, dass ich Kinder aus der Schlüssler-Sippe mit Nachhilfe und hochnotpeinlichen Lehrer- und Schulleitergesprächen vor der Sonderschule bewahrte – dass sich bei jedem Versuch, mich in der Hammerstraße festzunehmen sofort einige der Schlüsslers einschalteten und mich abschirmten (Joschka Fischer hätte die dann „Putztruppe“ genannt) … Die kannten meinen Terminkalender… in den hatten die Schlüssler-Kids auch immer Einblick, und Aufschreiben war ja auch eine Schreibübung. Diese Freundschaft hat bis heute gehalten. Jetzt sind schon die Enkel wieder in der Schule, genauso wie die Freundschaft zur Dachdecker-Fraktion im Lamboy… Aber jetzt wird gentrifiziert ….

Zu Deiner Mitkenntnis: ich habe in der Wohnung des letzten KPD-Wohngebiets-Zellen-Leiters des Stadtteils Lamboy-Tümpelgarten gewohnt. Von ihm weiß ich eine ganze Menge über das Viertel und die Nachkriegsgeschichte Hanaus.

Außer der Karl-Marx-, der Friedrich-Engels-Straße gab es auch noch die Ernst-Thälmann-Straße.

Die wurde 1955 im vorauseilenden gehorsam der KPD kurz vor dem KPD-Verbot mit den Stimmen der KPD-Stadtverordneten in Berliner-Straße umbenannt. Es hat der KPD nichts genützt. Die Zustimmung kam übrigens gegen den Widerstand der KPD-Basis.

In den 2010ern hatte ich schon Mal die Rücktaufe der Straße geplant. Die heutige Dartforder Straße führt gar nicht nach Dartford. Und Dart wird dort auch nicht sonderlich häufig gespielt.

Es ist an der Zeit.

Diese Geschichte hatte ich schon mal für die Neue Hanauer Zeitung unter dem Titel „Straßenkämpfe in Hanau“ unter Einbeziehung anderer Straßen -auch der Jahnstraße – geschrieben. Ich schau mal in meinem Archiv, ab die auch als word-datei abgespeichert ist. Die nhz war leider nicht mit ins internet-zeitalter zu retten gewesen.

Schön, mal wieder was von Dir gelesen zu haben

Gruß Hartmut

Bingo, wenn man bei mir „Straßenkämpfe in Hanau“ als Suchbegriff eingibt, sprudelt es schön:

Das 7. Kreuz fiel nicht vom Himmel, kommt das 8. ohne Haken ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Dient das Deutsche Turnfest der rechten Bewegung ? Straßenkämpfe in Hanau ! Und die FR macht Demonstranten zu “Antisemiten”! http://www.barth-engelbart.de/?p=259

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Warum HANAUs ‘rEvolution’ im Alkohol ersoff – unn annern Schdoff http://www.barth-engelbart.de/?p=167958

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Bouffier kann gehn! der nächste Mohr! Kaminskys Villa – Wulff sein Haus, so siehts aus

oder

Warum die Hanauer Kultursziien fast so nuttig riecht wie die EZBankfurter –

Geschrieben für etwas Bewegung am 2. Juni 2012 http://www.barth-engelbart.de/?p=1347

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

1947/1967/2007/2017: über 70 Jahre unter den Schlägen der “Putztruppen” http://www.barth-engelbart.de/?p=200158

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Demonstrant vom Dach des Frankfurter US-Handelszentrums geworfen, das hat der hr “vergessen”

AlpTraumhaftes Jubel-Jäh-um oder wie FR & hr im BANKFURTER Sinkkasten den Mai ‘68 wegfeierten http://www.barth-engelbart.de/?p=1105

https://www.neues-deutschland.de/m/artikel/1087285.am-ende-der-strasse-steht-ein-haus.html

Am Ende der Straße steht ein Haus

Wie Karl Marx im hessischen Hanau zu Ehren kam

Von Jürgen Amendt

Natürlich kam man in der alten Bundesrepublik selbst in den Hochzeiten des Kalten Krieges nicht ganz an Karl Marx vorbei. Es gab den Namen in Schulbüchern, und selbstverständlich gab es in Westdeutschland auch Straßen und Plätze, die nach dem großen Philosophen benannt waren. Wobei das mit der Philosophie nicht so sehr im Zentrum des Erinnerns stand, Marx war den meisten nur als Marxist ein Begriff; er hatte, so die Mär, etwas mit Kommunismus zu tun, was wiederum mit den Russen und der Ostzone zusammenhing. Man durfte und darf die Marx-Straßen und -Plätze daher nicht in den schicken Vororten oder in den Innenstädten mit ihren repräsentativen Bürgerbauten und Dienstleistungspalästen suchen. In München etwa konnte man sich zwar 1969 immerhin dazu durchringen, einer Ringstraße den Namen von Karl Marx zu geben, doch das war in Neuperlach, einer zwei Jahre zuvor errichteten Großsiedlung, einer Trabantenstadt, die, wäre sie im Osten errichtet worden, heute mit hörbarem Naserümpfen Plattenbausiedlung genannt würde. Das Viertel habe von Anfang unter dem Ruf einer Satellitenstadt gelitten, heißt es im Online-Lexikon Wikipedia, »trotz der qualitativ hochwertigen Wohnbebauung und der guten infrastrukturellen Ausstattung«.

Diese Sorgen hätten die Bewohner der Karl-Marx-Straße im hessischen Hanau Mitte der 1980er Jahren gerne gehabt. Sie lebten damals ziemlich verloren am Ende der Straße, an die sich eine Bahntrasse anschloss, und umgeben von Industriebaracken. Unweit davon befanden sich die Kasernen der in der Stadt stationierten US-Truppen. Der Stadtteil, benannt nach einem kaiserlichen Heerführer des Dreißigjährigen Krieges, heißt Lamboy. Berühmt – oder eben verschrien, je nach Sichtweise – war die Gegend als St. Pauli Hanaus. Die Arbeitslosigkeit war hoch, die Zahl der Sozialhilfeempfänger war es ebenso; dafür florierte das horizontale Gewerbe. Wer vom Arbeitsamt zum Vorstellungsgespräch geschickt wurde und die Wohnadresse »Karl-Marx-Straße« angab, konnte sich den Weg sparen; die Absage war ihm oder ihr sicher.

Hier, in dieser Sackgasse, residierte dem Namen nach also auch Karl Marx. Und Frau Weiß, die alle nur Oma Weiß nannten. Von Oma Weiß’ Geschwister lebte keiner mehr; rund 20 soll sie gehabt haben, die alle, so erzählte es man sich, in Auschwitz ermordet wurden. Oma Weiß war eine Sintizza. Sie lebte in dem besagten Haus am Ende der Straße mit anderen Sinti, Jenischen, armenischen Asylbewerbern und anderem Volk, das dort von der Stadt zwangseinquartiert wurde. Im Haus gab es eine Betreuungseinrichtung der Stadt. Kinder konnten dort ihre Hausaufgaben machen, manche der Frauen, die die Sozialhilfe mit »Schichtdienst« in den Bordellen am Hauptbahnhof aufbesserten, wurden über Verhütung aufgeklärt, und wer wollte, konnte sich im Winter in den Räumen aufwärmen. Es gab in der Einrichtung Sozialarbeiterinnen und eine Erzieherin, die auch beim Ausfüllen von Sozialhilfeanträgen halfen, denn lesen und schreiben konnten nicht alle im Haus (eigentlich kaum einer, außer den Armeniern, die aus in der Türkei stammten und dort zur bürgerlichen Klasse gehörten).

Fast jeden Nachmittag tauchte der 20-jährige Freund der Erzieherin nach Schulschluss in der Einrichtung auf und blieb dort, bis seine Freundin Feierabend hatte. Manchmal saß er in der Küche zusammen mit Klaus, einem schweigsamen Gleichaltrigen, der, glaubte man einer Schlagzeile der Frankfurter Lokalausgabe der »Bild«, der asozialsten Familie Deutschlands angehörte. Wie die Familie zu diesem Ruf kam, ist heute nicht mehr zu eruieren, aber sicher ist, dass dieses Urteil auch damit zusammenhing, dass der Vater von Klaus sich aus Angst vor der prügelnden Ehefrau seit Jahren nicht mehr aus dem Zimmer im Keller des mehrstöckigen Häuserblocks traute, das er sich dort mehr oder weniger wohnlich eingerichtet hatte.

Klaus war polizeibekannt. Seine Spezialität war das Aufbrechen von Autos. Dann fuhr er damit herum. Klaus war ein freundlicher Junge. Jeden Abend, wenn die Erzieherin Feierabend hatte, öffnete er ihr galant (mit Kippe im Mundwinkel) die Fahrertüre ihres Autos (das sie selbstverständlich wie jeden Tag am Morgen abgeschlossen hatte). Das war ein Ritual, das beide Seiten nicht vermissen wollten. Dem Freund der Erzieherin war es egal, das Auto war ein VW-Käfer, und selbst er hätte ohne Schlüssel die Tür öffnen können.

Klaus war nicht der Einzige im Haus, der sich mit der Autoknackerei die karge Sozialhilfe aufbesserte. Immer wenn die Polizei dem Haus einen Besuch abstattete und die Enkel und Urenkel von Oma Weiß einer hochnotpeinlichen Befragung unterzog, setzte es von Oma Weiß nach Abfahrt der Gesetzeshüter eine Ohrfeige für die Kleinkriminellen. Man wusste dabei nie, ob die Backpfeife der Tatsache galt, dass sie ein Auto geklaut hatten oder dem Umstand, dass sie sich erwischen ließen.

Vis-à-vis der städtischen Betreuungseinrichtung im Erdgeschoss lebte eine Familie, in der ähnlich viel gestritten wurde wie in der TV-Serie »Dallas«, die Mitte der 1980er Jahre im deutschen Fernsehen lief. Alle in der Familie waren Fans der Serie um den Clan der Ewings aus Dallas; Fotoplakate mit den Serienfiguren ersetzten in der Wohnung quasi die Tapeten an den Wänden. Dienstag war immer Hochamt: Dann zeigte die ARD die neueste Folge der Soap über die texanischen Öl-Barone, in der man viel über die Kunst der Intrige und das Wesen des Kapitalismus lernen konnte, in dem Schein mehr zählt als Sein. In Klein-Dallas in der Hanauer Karl-Marx-Straße sog man dieses Wissen begierig auf. Und setzte es stilsicher um. Am Monatsanfang fuhr man mit dem Bus zum Sozialamt, um sich seine Sozialhilfe auszahlen zu lassen. Der Rückweg wurde mit dem Taxi absolviert, wobei tunlichst darauf geachtet wurde, dass die Nachbarn die Ankunft auf dem Anwesen am nördlichen Ende der Karl-Marx-Straße mitbekamen.

In der Einrichtung ließ sich oft Edith blicken, eine Sintizza, die weitläufig mit Oma Weiß verwandt war. Die etwa 40-Jährige (sie konnte auch älter oder jünger sein, das war nicht leicht feststellbar, vor allem nicht, wenn sie ihren zahnlosen Mund öffnete und ein Lachen versuchte) sollte einmal reich gewesen sein, erzählte man sich im Haus. Sie hatte einen US-Amerikanischen Geschäftsmann kennengelernt, einen gewissen Mr. Whitehead, der sie heiratete und mit in die Staaten nahm. Pelz habe sie getragen und große goldene Ohrringe. Die Ehe ging schief und Edith kam zurück in die Karl-Marx-Straße. Im Block lebte sie mit ihrem Vater in einer zugemüllten Wohnung. Die Wohnungstür öffneten sie nur selten, und wenn sie es taten, erfüllte der ausströmende Geruch das ganze Treppenhaus. Wenn Edith redete, verstand man nicht viel, denn meist war Edith betrunken. Nur einmal, auf der Weihnachtsfeier, artikulierte sie sich klar und deutlich. Es wurde zum Tanz gebeten; jeder der Männer hatte schon seine Partnerin gefunden, nur Edith war noch ohne Tanzpartner. »Hallo, ich bin auch eine Frau!«, rief sie empört. Da griff sich einer der ganz jungen Burschen das Weib und wirbelte mit ihr herum.

Als Oma Weiß im Sterben lag, war ein großer Auftrieb in Hanau. Vor dem Krankenhaus, so wurde es im Haus kolportiert, parkten unzählige Wohnwagen aus ganz Europa; mehr als 600 Menschen wollten Oma Weiß in ihren letzten Stunden beistehen. Oma Weiß starb dann doch noch nicht, hielt noch einige Wochen durch. Nach ihrem Tod hörte das mit den Backpfeifen für die jungen Sinto mit dem etwas lockeren Verhältnis zu Recht und Eigentum auf.

Das Beratungs- und Betreuungszentrum wurde, einige Jahre nachdem der Freund der Erzieherin die Schule beendet hatte und diese schon längst woanders arbeitete, geschlossen. Nach dem Abzug der US-Armee in den 1990er Jahren baute die Stadt die noch zu Kaiser Wilhelms Zeiten errichteten Kasernen um; Unternehmen und soziale Einrichtungen wurden auf dem Gelände angesiedelt. Heute prosperiert die Gegend, ist kein St. Pauli mehr. Eigenheime sind entstanden. Auch in der Karl-Marx-Straße stehen jetzt schickere Mietshäuser. »Das vielseitige und gute Wohnangebot, die gute Nahversorgung und eine große Auswahl an Schulen und Kindertagesstätten machen das Quartier attraktiv«, heißt es auf Wikipedia. Und so ist Karl Marx dann doch noch in einer »besseren« Wohngegend heimisch! Der nördliche Teil der Straße, dort, wo einst Oma Weiß, Klaus und Edith lebten, hat sogar einen anderen Namen: Er heißt jetzt Friedrich-Engels-Straße.

Der Verfasser war Mitte der 1980er Jahre Schüler in Hanau, seine damalige Freundin (und heutige Ehefrau),

als Erzieherin in der genannten